L’effet Golem : définition et application en psychomotricité. Mais plus largement, comment celui-ci impacte les apprentissages ?

Les effets Golem et Pygamalion.

Effet Golem et effet Pygmalion : De quoi s’agit-il ?

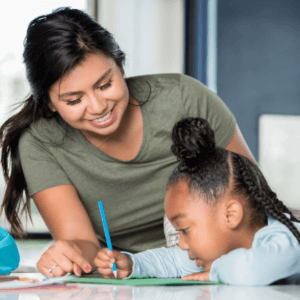

- L’effet Pygmalion consiste en l’amélioration des performances d’un individu en fonction du degré de croyance en sa réussite.

Croyance qui peut venir d’un parent, d’un enseignant ou d’un entraîneur.

- A l’inverse, l’effet Golem consiste à conditionner un individu avec des attentes négatives provoquant une diminution de son estime de soi, de son sentiment d’efficacité personnelle et de sa performance.

Pour commencer, je vous propose de reprendre les différentes expériences qui ont permis de mettre en avant l’effet Pygmalion.

Débutons par le phénomène le plus largement étudié́ qui est celui que Robert Merton en 1948 : La “prophétie autoréalisatrice” qui apparaît quand une croyance erronée conduit à sa propre réalisation.

« Dès que les professeurs commencèrent à le traiter en bon élève, il le devint véritablement : pour que les gens méritent notre confiance, il faut commencer par la leur donner » (Marcel Pagnol, Le temps des amours, 1988, p. 76).

John Doe

L'étude de Rosenthal et Jacobson

En 1968, avec l’étude de Rosenthal et Jacobson et leur livre « Pygmalion à l’école », le thème des attentes de l’enseignant est véritablement posé.

Cette question éducative entraîne alors de nombreuses investigations.

Dans leur étude, Rosenthal et Jacobson ont fait croire à des enseignants qu’une partie des élèves de leur classe avait un QI supérieur à l’autre partie.

Ils évoquaient alors « les prometteurs » en parlant des élèves qui « soi-disant » avaient des capacités intellectuelles supérieures aux autres.

Il ne s’agissait en réalité que d’une pensée erronée. Les auteurs avaient fait des sous-groupes par pur hasard. Mais, à la surprise générale, il s’avère que ce groupe a fini avec un QI supérieur aux autres élèves en fin d’année.

✅ Les fortes attentes qui avaient été mises sur eux ont alors été exaucés ce que les auteurs ont appelé « l’effet Pygmalion ».

L'impact de l'effet Pygmalion à l'école

Pour résumer, l’expérience a été largement décriée ou encensée…

Certains ont critiqué la réalisation peu scientifique de cette expérience pendant que d’autres vouaient un culte à la théorie qui en a découlé.

Depuis, de nombreux travaux ont été conduits sur les effets des attentes dans des contextes variés et l’ensemble des résultats conclu à l’existence du principe de la Prophétie Autoréalisatrice (PA) mais de façon relative en termes de fréquence et de puissance.

Poursuivons par un autre type d’étude avec les observations réalisées par Ray Rist en 1970.

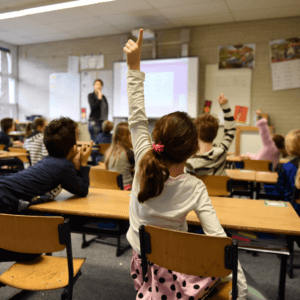

Ce chercheur a observé pendant 3 ans des instituteurs et plus particulièrement leur comportement, associé à la trajectoire scolaire d’enfants américains de milieux défavorisés, âgé de 5 ans.

➡️ Il conclut, qu’après une semaine d’école, l’enseignant a « déjà » identifié les élèves rapides et les élèves plus lents.

Il les a alors disposés de façon particulière dans sa classe en mettant les élèves les plus rapides au premier rang et les autres en fond de classe.

Il consacre t alors plus de temps et d’énergie aux élèves du premier rang. Ceci entraîne de façon prévisible un manque d’intérêt et de l’agitation chez les élèves plus éloignés.

Lorsque l’enseignant s’adresse à ces derniers, c’est bien souvent pour les reprendre quant à leur comportement. Par ce manque de considération et d’intérêt, les progrès de ces élèves sont plus que modestes et les élèves du premier rang ne manque pas de les moquer.

Et que dire de l'effet Golem ...

Progressivement, les élèves considérés comme lents intégrent l’idée et l’image que l’enseignant leur renvoie !

🔽 Ils s’éloignent progressivement des tâches scolaires.

Il s’aperçoit alors que le fait de poser une étiquette sur les élèves cristallise ce comportement.

Cet a priori devient «officiel» chez les enfants, qui se comportent alors comme tels.

Plusieurs auteurs s’accordent sur l’existence de 3 étapes principales pour expliquer le fonctionnement de l’effet pygmalion :

- Les enseignants forment assez rapidement des attentes différenciées selon leurs élèves.

- Ces attentes entraînent une gestion particulière des élèves tant sur le plan quantitatif que qualitatif

- Ce traitement différencié change les perceptions, comportements et résultats scolaires des élèves dans le sens des attentes pressentis de l’enseignant.

Certains auteurs soulignent que les élèves perçoivent les attentes et le traitement différencié de l’enseignant. Ceci les pousse à y répondre inconsciemment.

Des études montrent que ces attentes sont en général basées sur les résultats scolaires antérieurs de l’élève.

Et notamment les notes mais également les commentaires des enseignants précédents.

Ce constat a été réalisé lors de plusieurs études et montre qu’il s’agit d’un comportement que l’on retrouve depuis la maternelle et ce jusqu’au lycée.

➡️ Les résultats notamment aux premières évaluations de l’année peuvent engendrer ce type d’attente différenciée.

L'effet Golem du côté des enfants ?

En plus de ses résultats et de ses performances, l’attitude et le comportement de l’élève est également très important !

L’enseignant peut en établir des attentes différentes selon les élèves.

Toutefois, d’autres facteurs peuvent également entrer en ligne de compte :

- les résultats des frères et sœurs précédemment scolarisés dans la même école.

- ou encore en se basant sur d’autres caractéristiques spécifiques à des groupes sociaux.

Côté élèves, les diverses études menées rendent compte d’une perception bien réelle de ces attentes différenciées.

Les élèves ayant eu des attentes moindres par leur enseignant déclarent recevoir moins de soutien affectif.

Des élèves plus âgés peuvent exprimer une perception différente dans l’expression faciale et dans le langage corporel des enseignants selon qu’ils s’adressent aux élèves dits en réussite ou dits en difficulté.

Depuis les premières études, des nuances ont été apportées sur la réelle influence quantitative quant aux conséquences sur le QI de l’enfant.

En revanche, il semble indéniable qu’il y ait un réel effet et de réelles conséquences plus immédiates sur l’élève.

Notamment sur ses performances scolaires et sur sa motivation.

Nous pouvons même ajouter sur la confiance en soi et l’estime qu’il a de lui-même.

Des études datant du début des années 2000 ont cherché à identifier des modulateurs de l’effet pygmalion.

👉 3 types de facteurs sont généralement énoncés :

- Les élèves particulièrement sensibles à cet effet

- Les enseignants davantage amené à le provoquer

- Les situations maximisant son existence.

La vulnérabilité des élèves par rapport aux attentes de leur enseignant semble très en lien avec certaines caractéristiques:

- sociales,

- démographiques

- ou encore avec leurs antécédents scolaires.

En conclusion ...

Les élèves les plus sensibles seraient donc les enfants plus facilement « stigmatisables ».

Les enseignants cherchent souvent à se forger une image précise de leurs élèves et ajustent régulièrement leurs attentes.

En revanche, les professionnels plus rigides ou autoritaires restent figés dans leur première impression, renforçant ainsi les prophéties auto-réalisatrices.

Les effets des attentes apparaissent surtout lors de changements :

- entrée dans un nouveau cycle,

- arrivée dans un nouvel établissement, etc…

✅ La surcharge des classes renforce aussi ces effets.

Enfin, certaines recherches montrent que la matière enseignée peut moduler l’impact des attentes.

Pour réaliser cet article, nous nous sommes basés sur la recherche de David Trouilloud et Philippe Sarrazin : « Les connaissances actuelles sur l’effet Pygmalion : processus, poids et modulateurs »